Выступления по этой статье:

Выступление от 05.12.2011, д-р Ейльман Леонид, Соединённые Штаты Америки- Поставил это произведение в разделы «Воспоминания» и «История». Это, действительно, честные воспоминания о том странном и страшном времени, в каком пришлось жить. И это история – свидетельство нашего современника об уже ушедших людях и временах.

- Электрон Добрускин,

редактор

У моей мамы нет ни одной фотографии, ни в юности, ни в зрелости, где бы она улыбалась. Тем более – смеялась. К жизни мама относилась серьезно. Она была старшей в семье, где было 7 детей, и в 18 лет, окончив гимназию в Одессе, уехала (одна!) в Киев учиться. Для девушки в те времена (еще до Первой мировой войны) поступок был отважный. Но закончить Пединститут из-за начавшейся войны не сумела, и в анкетах в графе «образование» писала – незаконченное высшее.

Софья Ниринская по окончании гимназии. Начало ХХ века

В революции мама, насколько можно понять, как-то участвовала – передавала какие-то записки, посещала тайные студенческие собрания, распространяла нелегальную литературу. Но в партии никогда не была. Рассказывала об этом периоде мало и неохотно. Слишком многие из тех, с кем тогда была связана, были репрессированы как троцкисты, правые или левые уклонисты и прочие «враги народа». Нам, детям, наверно, лучше было не знать об этом.

В 1920-х мама вышла замуж, потом родила троих детей. Но варить манную кашу так и не научилась. Домашнее хозяйство ненавидела от всей души. Манную кашу варили отец или няня, а потом подросли дети, и манная каша стала не так уж нужна. Младшая сестренка скончалась от стафилококковой инфекции, полученной еще в роддоме. В то время не умели бороться со стафилококком. Много младенцев, родившихся в Лепехинском тупике у Покровских ворот летом и осенью 1933 года, погибли от стафилококка.

Старшие дети, мой брат и я, отлично научились готовить любую кашу, не только манную. Впрочем, они постепенно научились и всему остальному. А домашнее хозяйство перешло в руки периодически меняющихся домработниц, а потом и подросших детей.

Помню, однажды мне пришлось пожить несколько дней в доме одной из маминых сестер. Квартира показалась мне очень запущенной, и я тут же принялась ее убирать. А мамина сестра ходила за мной и удивлялась: «Откуда ты все это умеешь? Твоя мама ничего этого не умела». Помнится, я подумала, что в семье нельзя, чтобы никто ничего не умел – кто-то же должен уметь.

Помню маму примерно с 5-летнего моего возраста. Она была зам. директора по внешкольной работе в школе, которая называлась 1-ая Образцовая. По-видимому, это была первая школа (а может и единственная), организованная на базе какого-то института, занимавшегося педологией [1]. Это непонятное мне слово часто звучало в нашем доме. Педология тогда широко внедрялась в дошкольное и школьное образование. Мама организовывала какие-то вечера, утренники, праздники, занималась постановкой спектаклей. Делала это шумно, страстно, увлеченно. И горячо рассказывала папе о том, как директор (я даже фамилию его запомнила – Йошпе!) что-то не поддержал, что-то не понял, не разрешил.

Насколько сейчас можно понять, с педологией произошло то же, что, позднее, с языкознанием, генетикой, кибернетикой и др. Педология была признана лженаукой. Со всем вытекающим – «проработки» на собраниях, речи, осуждающие статьи в газетах. Возможно, были и аресты. По-видимому, это был первый случай, когда было задавлено целое научное направление. Моей маме как-то повезло в то время не попасть под колеса Системы – Постановление о педологии (1935 год) только слегка задело ее. Но с работы пришлось уйти, и надолго. К педагогической работе она так и не вернулась.

Педагог Софья Иосифовна Ниринская. Начало 30-х годов

Однако, хотя жизнь и отшвырнула ее от активной деятельности, круг ее интересов, как и круг знакомых не уменьшился. Она интересовалась общественной жизнью, политикой. Я так и вижу ее – постоянно с газетой в руках. При этом она возмущалась, огорчалась, переживала. «Это кошмар, что делается в Лаосе!» или (хотя это уже много позднее, но запомнилось!) «Вы читали? Ужас! Мы вошли в Чехословакию!» Вечно она кого-то «устраивала» в больницу, обзванивая знакомых, или помогала устроиться на работу, или посылала какие-то посылки, или навещала кого-то, или старалась накормить, оставить на ночь, если необходимо. Так и осталась она у меня в памяти, полная забот – как бы помочь каким-то знакомым, а иногда и малознакомым.

В те времена это могло быть и просто опасно. Не понимала? Не думала об этом? Не хотела думать?

Помню, в 1937-м (а может и раньше) в доме как бы поселилась тревога. Стали разговаривать шепотом. Я все же услыхала об арестах. Может, что-то сказал брат – он был старше меня на 6 лет и, конечно, знал и понимал больше.

Арестовали близкую мамину подругу Марочку и ее мужа. Обычно сначала забирали мужа, а жену – потом, через какое-то время. Посадили старую мамину коллегу, жившую поблизости, и тоже после ареста мужа. (Впоследствии она сыграла роковую роль в маминой жизни, но это совсем отдельная история, об этом чуть позже). Исчезли несколько человек, живших в нашем большом шестиэтажном доме – из 5-й квартиры, из 15-й, из 11-й. А один – и из нашей, 17-й. Это был врач-гинеколог, учившийся когда-то вместе с моим отцом в Университете в Тулузе. Факультеты были разные, но евреи, приехавшие из России, знали друг друга, их было не так много. Как-то уже в Москве, году примерно в 1920-м, на улице папу окликнули: «Жозеф!» Это было необычно, в России его звали Иосиф. Оказалось – старый знакомый по Франции. Тот рассказал, что живет с женой в большой (даже по сегодняшним меркам) квартире и скоро его начнут «уплотнять» – такова была реальность. И предложил моему папе занять одну из комнат. Так было положено начало нашей коммунальной квартире. Позднее в ней жили 6 семей. Врач же после смерти Сталина вернулся в квартиру, отбыв свой 10-летний срок. Его специальность обеспечила ему в лагере сносные условия существования.

В Киеве в это же время арестовали младшую мамину сестру Лизу, а незадолго до того – ее мужа, занимавшего высокую административную должность заместителя наркома просвещения Украины. Их дочери, моей двоюродной сестре Наде, было 14 лет. Таких больших детей уже не отправляли в детдом, и Надя осталась в Киеве совсем одна. Она до сих пор вспоминает, как много для нее значила моя мама, после того, как все рухнуло. Я говорю не о том, что мама регулярно посылала ей деньги – это само собой. Папина сравнительно высокая зарплата позволяла это, хотя, конечно, не без ущерба для семьи. Но Надя до сих пор помнит, что каждый раз, когда подходила ее очередь (по алфавиту) и разрешалось передавать передачи, приезжала моя мама из Москвы. Передачи принимали только у дочери. Но мама что-то привозила для передач, да и для самой девочки, и, как вспоминает Надя, очень ее поддерживала во время стояния в многажды описанной в стихах и в прозе мрачной тюремной очереди. И, что особенно трогательно, до сих пор помнит, что каждый раз по дороге домой моя мама покупала ей шоколадку.

Софья Ниринская (слева) с матерью, сестрой и братом,1913 год

Самую первую мамину поездку в Киев в 1937 году я помню. Много позднее откуда-то я узнала, что мама надеялась добиться свиданья с сестрой Лизой в Киевской тюрьме. От нас, детей, это тщательно скрывалось, и мне, пряча глаза, отец сказал, что мама в Ленинграде. Что-то мне в этом показалось странным. То ли одежда была слишком легкой для Ленинграда, то ли южный загар на усталом мамином лице, то ли просто отсутствие подробностей о поездке. А может, при мне кто-то как-то проговорился. Мне было лет 8-9, и я поняла, что не надо задавать вопросы.

Я росла, не задавая в семье вопросов. Это отдельная и очень больная для меня тема. Папа очень нежно меня любил, рассказывал мне совсем не страшные сказки перед сном и пел песни на идиш. Но он был человек неразговорчивый и мало бывал дома. Старший брат как-то не считал нужным вникать в мои вопросы. А от мамы я слишком часто не получала ответа. Забегая вперед, вспоминаю один эпизод уже во время войны. Мы тогда жили в небольшом городке на Урале, эвакуировались туда с учреждением, где работал отец. В военную зиму 1941-42 года электричества в доме не было. Я училась в 7 классе и, помню, при свете коптилки читала «Сагу о Форсайтах» Голсуорси. Там было много незнакомых слов. Как-то я спросила маму – а что означает часто встречающееся слово «либеральный». Вместо ответа я услышала: «Как? Ты не знаешь такого простого слова?» Она не хотела меня обидеть, она и вправду удивилась, как это я такая большая девочка, и вдруг такого слова не знаю. Мама не умела лукавить. Однако, эта ее реакция надолго, на многие годы окончательно отбила у меня охоту вообще задавать вопросы.

А в 1941-м – война, бомбежки, эвакуация, отчаянный холод Зауралья. Не было одежды, обуви, дров для отопления. И – голод. Об этом много написано, но все равно трудно передать ощущение, когда постоянно думаешь о еде, днем и ночью. Какие-то немыслимые сны о еде. И даже если вдруг случится, что есть еда, много еды – все равно насытиться невозможно. (А на самом деле – даже опасно.) При этом полное мамино неумение приспособиться к действительно очень тяжелым условиям быта в эвакуации.

По тем временам трудно было найти семью, совсем не затронутую сталинскими репрессиями. В войну все письма раскрывались и приходили с печатью «просмотрено военной цензурой» прямо поверх текста. Так что не имело смысла засовывать их в конверт, да и конверт достать было непросто. Посылали друг другу открытки или письма, свернутые треугольничком, на который наклеивали марку. Такие письма-треугольнички мы получали с фронта и из разных других мест. Я не помню, чтобы у мамы была прямая переписка с лагерем, но так или иначе, даже через военную цензуру просачивались сведения о родственниках и друзьях, которые отбывали свои сроки в советских лагерях и ссылках.

Уже после войны я услышала про 58-ю статью. Было какое-то количество бывших маминых знакомых, отсидевших свои 5-10-летние сроки по этой статье и лишенных права жить в больших городах. В перечне запрещенных городов на первом месте, конечно, стояла Москва. Эти люди имели право жить не ближе 100 км, и я не раз слышала в разговорах взрослых, как их называли непонятным словом «куфалеф». Я привычно не задавала вопросов, решив, что это слово специально придумали, чтобы дети не понимали, о чем идет речь. И только приехав в Израиль, когда мне было уже за 60, узнала, что каждая буква ивритского алфавита имеет определенное числовое значение, и слово «куфалеф» означает 101. Куф-алеф. Сто первый километр.

Помню, у нас не однажды ночевали старые мамины друзья, которых (шепотом!) называли этим загадочным словом. У некоторых из них оставались в Москве близкие родственники, выросшие уже дети. С родными можно было повидаться, приехав на один день, но ночевать у них – это значило подвергать их смертельному риску. Мама, как я теперь понимаю, просто не могла отказать в ночлеге. В нашей коммуналке, где соседи были совсем разные, а один, было известно, связан с КГБ непосредственно (он получил комнату арестованного врача), это было более чем опасно.

2. Арест, ссылка

Маму арестовали 4 августа 1950 года. В числе прочего ей ставили в вину и эти «нелегальные» ночевки. Пришла и моя очередь стоять помногу часов в справочной КГБ во дворе дома 24 на Кузнецком. Как правило, только для того, чтобы услышать через небольшое окошко – «идет следствие». Месяца через четыре сказали, что маму перевели в Бутырки. В то время это была пересыльная тюрьма, в которой ожидали приговора, но мы об этом тогда не знали. А через сколько-то времени сообщили, что примут передачу. Срочно, завтра к такому-то часу, туда-то… и перечень вещей, которые можно передать. Помню, как ночью лихорадочно надвязывала крючком висячие петли к какой-то кофте, которую удалось добыть за день. И думала: «Мама увидит, поймет, что это именно я связала петли, поймет, что со мной все в порядке – она ведь несколько месяцев ничего о нас не знает». И вскоре после этой передачи по решению Особого совещания (печально знаменитой «тройки») маму отправили в ссылку на 10 лет в Северный Казахстан – степной край с лютыми морозами и бешеными ветрами. По той же 58-й статье. И, между прочим, в том самом летнем пальто из хлопчатобумажной ткани, в котором в августе ее увели из нашей московской квартиры. Была зима 51-го года, февраль.

По тем временам это был очень мягкий приговор. Ссылка – не лагерь, в ссылку можно приехать. Я там была дважды, и папа, и брат, а муж мой два раза – один раз со мной, а второй без меня. Мы уже тогда слышали и знали не только про 10-летние, но и про 25-летние сроки. Сейчас я думаю, что решающим в мамином приговоре было не то, что само «дело» было высосано из пальца, (таких «дел» было полно), а то, что ей было 60 лет, она была тяжело больным человеком – сердце, гипертония, серьезное заболевание глаза и пр. Когда в тюрьме на Лубянке (официально она называлась – внутренняя тюрьма КГБ) мама однажды потеряла сознание, то врач, приводивший ее в чувство, сказал – мы не лечим, мы поддерживаем. Отправлять ее в лагерь не было никакого смысла. В лагеря посылали работать, а из нее – какой работник? Но по существу это был смертный приговор. Старая беспомощная женщина в летней одежде, с 5 рублями в кармане (выдали при выходе из тюрьмы), с тюремной справкой вместо паспорта не могла выжить в условиях казахстанской зимы.

Но, как известно, свет не без добрых людей.

Конвой высадил маму на маленьком полустанке. Лютый холод и сильный пронизывающий ветер. Кто-то подсказал – бегите скорее на почту, тут недалеко. Почта была открыта. Там было тепло! Начальница почты, немолодая женщина с усталым лицом посмотрела на маму без улыбки и молча накинула на нее свою телогрейку. По всему видно было, что она видит такое далеко не в первый раз. Терпеливо объяснила: надо послать телеграмму родным, чтобы прислали деньги. Посмотрела мамину тюремную справку без фотографии и грустно сказала – по такому документу ничего выдать не сможет, не имеет права. Деньги надо выслать на имя – и продиктовала фамилию, имя и отчество. «А кто это?» – недоуменно спросила мама. «Это я» – просто ответила женщина.

Спасибо этой женщине и всем другим добрым людям, которые помогали маме. В этом селе было много ссыльных, к ним относились с большим сочувствием, старались помочь, особенно на первом этапе. Ей разрешили переночевать на почте, кто-то принес валенки, кто-то – теплый платок на голову, кто-то накормил.

Получив телеграмму, не дожидаясь, когда папа придет с работы, я взяла все деньги, сколько было дома, и отправила их телеграфным переводом по указанному адресу. Это была приличная сумма, насколько помню – больше тысячи рублей. Деньги мама получила на следующий день. Так началась ее жизнь в селе Полудино Северо-Казахстанской области.

А я все думаю – а если бы почта была закрыта? А если бы не было этой мудрой и доброй женщины, начальницы почтового отделения? А если бы не было у нас в доме денег? И много еще разных других «а если бы»…

Почему не арестовали папу – не знаю. Он был начальником экспертной группы в Техотделе Министерства электростанций. Конечно, он был специалистом очень высокой квалификации, может быть даже очень нужным специалистом. Но это, как мы знаем, не всегда спасало от ареста. Он был беспартийным и поэтому менее заметным? Или просто про него забыли? А может быть, «всесильный» КГБ просто плохо работал, халтурил, недосмотрел? Или разнарядка в тот момент была на какой-то специальный контингент? Потому что согласно обычной, понятной нам логике, какой смысл было изолировать старую больную женщину, а не ее мужа? действующего инженера-специалиста, или двух молодых и здоровых детей?

Можно гадать на эту тему. Но одно очевидно – без папиной поддержки, без его регулярных переводов денег мама вряд ли прожила бы в Казахстане сколько-нибудь долго.

Вернулась она вскоре после смерти Сталина, пробыв в ссылке около 4-х лет. Вернулась совершенно сломленная. Она так и сказала мне: «Конечно, имея семью, я не имела права поддерживать связь с Лизой (родная сестра), с ее мужем, с Марочкой (ближайшая подруга). Я в ответ только ахнула: «Мама, что ты такое сказала???» Это была не она, не ее слова…

Светлая память

3. Штрихи к портрету

У мамы была одна особенность, которая, в сущности, встречается не так уж часто. Она была полностью лишена чувства юмора. Рассказывать ей анекдоты было совершенно бессмысленно – этот жанр она не воспринимала. Про нее можно было сказать, что она сама – ходячий анекдот.

Мы с братом несколько лет назад вспоминали подробности нашей жизни в коммунальной квартире с длинным темным коридором, в одном конце которого была большая общая кухня, а в другом – наши две комнаты. Во времена моего довоенного детства, а, тем более, после войны, в нашей квартире было не принято столовую посуду и продукты хранить на общей кухне. Уж очень нищие времена были. В процессе непростого для мамы дела – изготовления еды, из кухни время от времени раздавался громкий крик о помощи: «Миша, иди сюда Миша!» (Или «Юна, иди сюда Юна!») За этим следовало указание – вернуться в комнату и принести что-нибудь недостающее – нож, ложку, соль и т. п. И часто в такой форме – «пойди туда, где ты была и принеси…» Она как-то умела всех вокруг втянуть в работу. Сынишка моей подруги однажды, когда мама вошла в комнату, быстро полез под тахту. Его мама потом строго спросила: «Игорь! В чем дело? Почему ты туда залез?» И мальчик объяснил, как мог: «Я испугался! У Юниной мамы в каждом слове три буквы «Р».

В войну, после нашего возвращения из эвакуации, у отца оказалась тяжелейшая активная форма туберкулеза. И в маме открылся совсем другой человек. Мама сумела организовать себя и нас так, что в доме не было ни пылинки, все мылось и перемывалось. Отдельная папина посуда обдавалась крутым кипятком, лучшее, что удавалось добыть из еды, отдавалось ему. Маме удалось спасти отца. И дети не заразились. Это был подвиг.

Мои двоюродные сестры, жившие после войны в разных городах Украины и России, обожали мою маму, которая, приезжая, всегда вносила в дом шум, суету и беспорядок. Она делала много бытовых и человеческих нелепостей. Но, как говорится, не со зла, а по простоте, по искреннему непониманию. И все, кто ее знал, вспоминают о ней с улыбкой. И мы часто, вспоминая, смеемся над ее чудачествами.

Вспомнился такой случай. Когда я училась в 10 классе, меня как-то пригласила к себе в гости моя одноклассница и показала мне семейный альбом с фотографиями. И вдруг на одной из фотографий я увидела … себя, примерно в 3-4-летнем возрасте. Я хорошо знала эту фотографию, она была и в нашей семейной коробке, заменяющей фотоальбом. За маленьким аккуратно накрытым столиком сидят двое детей, одна из них – я, а другая – девочка такого же возраста с симпатичными кудряшками и ямочками на щеках.. К обоюдному удивлению мы выяснили, что когда-то посещали одну и ту же частную детскую группу.

Посмеялись, поудивлялись. Вечером я рассказала эту историю маме. Она вспомнила и эту девочку, и даже ее маму. Я с большим огорчением рассказала маме, что 17-летняя девушка с длинным еврейским носом и резко неправильным прикусом совсем не похожа на очаровательную курчавую девчушку на фотографии. Потом я пригласила эту одноклассницу к себе. И когда мама зашла в комнату, я сказала: «Вот, мама, это та самая Галя, о которой я тебе рассказывала» Мама со словами «ну-ка, ну-ка» взяла стоявшую рядом настольную лампу, направила свет на одноклассницу и хорошо поставленным голосом профессионального педагога произнесла фразу настолько убийственную, что я запомнила ее на всю жизнь: «Да, а нос у нее действительно испортился». Больше всего мне хотелось в тот момент провалиться сквозь землю.

Хорошо запомнился еще один случай. Мой муж вместе с приятелем в спортивном магазине увидели меховые безрукавки. Легкие, аккуратно выделанные, с пуговицами, похожими на половинки футбольных мячей. Не раздумывая, тут же решили их купить. Для туризма – вещь незаменимая. В то время просто так купить в магазине столь прекрасную вещь было почти неправдоподобно. Приятель купил одну. А мой муж две – себе и мне. Мама, вечный борец за справедливость и за права женщин, наверно, впервые за долгие годы нашей совместной жизни похвалила зятя. Она не могла не обрадоваться, что зять, в отличие от приятеля, «и о жене подумал». И, кроме того, ей очень понравились безрукавки. Она их придирчиво рассматривала, потом примеряла, застегивала и расстегивала. Но в какой-то момент вдруг застыла перед зеркалом и воскликнула: «Да, но где рукава?» Муж с приятелем просто плакали от хохота.

Она не обижалась, когда над ней смеялись, не всегда понимая, почему смеются. При этом лицо у нее было растерянное и недоумевающее. Как-то она сумела до конца жизни сохранить наивность и трогательное как бы непонимание жизни.

А я, когда покидала Москву, и самолет венгерской авиакомпании уносил меня в Израиль, думала о том, что мама примерно в этом же возрасте ехала под конвоем совсем в другую сторону.

Светлая память.

4. Донос ( Все имена подлинные)

Про то, каким образом и по каким причинам моя мама попала в мясорубку КГБ, мне хотелось бы рассказать подробнее. Приблизительное содержание документа, по которому моя мама была арестована, нам стало известно еще тогда, когда она отбывала свою 10-летнюю ссылку в Казахстане. Это был не совсем типичный случай доноса, обдуманного, как это бывало, в тиши кабинета, или под давлением обстоятельств, или по убеждению и т. д. (Подробно разные типы доносчиков тех времен блестяще исследованы и описаны в повести Василия Гроссмана «Все течет») В случае с моей мамой был еще один вариант, не описанный писателем Гроссманом. И мне кажется, что если уж писать об этом, то, наверно, надо как бы заглянуть за кулисы и увидеть еще и этот «тип доносчика», созданный в те, во многом уже и не очень понятные нам годы. В годы, когда доносительство одобрялось и поощрялось государственной политикой, а известная книга о Павлике Морозове изучалась в советской школе.

Расскажу:

В семье было двое детей, обе девочки, с небольшой разницей в возрасте. Старшая, Сусанна, была яркая, способная, активная, темпераментная. Младшая, помнится – Леля (я ее никогда не видела) – тихая, застенчивая, болезненная. Наверно, некрасивая – особенно рядом с сестрой. Сестры не особенно любили друг друга – так иногда бывает в семьях, где двое детей. Как помню по рассказам мамы, была между ними некая конкуренция, взаимная ревность. Моя мама в каком-то детском учреждении, примерно в 1920 годы, работала вместе с Сусанной.

Сусанна вышла замуж за Мусатова. Мама так его называла, имени не помню. Родился сын, Игорь. Жили они вместе с младшей сестрой в одной коммунальной квартире. В 1937 году Мусатова арестовали, как троцкиста. Приговор: 10 лет без права переписки – известный теперь эвфемизм расстрела. Сусанна, насколько помню, получила 10 лет лагерей как ЧСИР (член семьи изменника родины, был такой официальный термин) с дальнейшим ограничением в правах, т. е. с запретом селиться ближе, чем в 100 километрах от крупных городов.

Когда родителей арестовали, Игорю было лет 12. Младшая сестра сумела оставить мальчика у себя, не отдать в детдом, и воспитывала как сына. Как умела. Наверно, в духе любви и преданности советской власти. Во всяком случае, как могла, старалась уберечь от судьбы родителей.

К концу 1940 годов стали появляться выжившие в лагерях, отсидевшие свои 10-летние сроки. Освободилась из лагеря и Сусанна. Поселилась где-то поблизости от Москвы, («куфалеф»), чтобы иметь возможность хотя бы время от времени, приезжая на несколько часов в Москву, видеть сына. Мама мне рассказывала, со слов Сусанны, что Игорь совсем не был рад ее появлению. Я ее видела тогда. Выглядела эта, когда-то яркая, способная, темпераментная женщина, на мой тогдашний взгляд, ужасно. Бледная, с какой-то нездоровой полнотой, рыхлая. Одета была в яркую одежду на пару размеров меньше, чем нужно бы. Наверно, для поездки в Москву надевала лучшее, что было. Держалась довольно развязно и даже, я бы сказала, кокетливо. Сейчас понимаю, что развязность эта, возможно, была защитной, лагерной реакцией на тот мир, куда так стремилась, и где, как оказалось, ей совсем не было места. 10 лет лагерей и нищета не красят женщину. Ни физически, ни морально. Но и она не увидела в Игоре близкого себе человека, сына. Он уже был сложившимся взрослым человеком, комсомольцем, со своими представлениями о жизни, и фактически считал матерью младшую сестру. Сусанна, вероятно, пыталась с ним как-то сблизиться, как бы предъявляла на него свои права. А какие у нее были права! И Леля и Игорь больше всего, должно быть, боялись, что эта женщина из чужого и страшного мира может переломать и погубить всю их, так или иначе, налаженную жизнь. Всплывали, как можно понять, старые счеты, взаимные обиды, начинались упреки, обвинения. В общем, краткие и редкие визиты старшей сестры кончались, как правило, скандалом и хлопаньем дверьми.

После такого очередного скандала Сусанна случайно встретила на улице мою маму.

Рассказала про Игоря, Лелю, про свое положение. Мама приняла все это близко к сердцу, привела ее к нам, накормила, постаралась успокоить, сочувствовала и, насколько помню, подавала какие-то советы. Я, конечно, понимала, что эту женщину можно было только пожалеть, но была она мне крайне неприятна. Помню, что она у нас несколько раз ночевала, они с мамой подолгу говорили. А потом она исчезла, и я больше никогда ее не видела. Это было в конце 1940-х. Как нам стало известно позднее, ее снова арестовали. В те годы это было массовым явлением – «повторники». Эти люди уже отсидели свои сроки, прошли кошмарные испытания в тюрьмах и лагерях ГУЛАГа, уже знали, что их там ждет. Знали, что больше им уже не выйти никогда. Некоторых это совершенно сломило, до потери всяких духовных сил, достоинства, а то и рассудка. Следователи использовали этих несчастных и фабриковали новые дела.

Маму арестовали в августе 1950-го. Получилось так, что когда пришли с обыском, предшествующим аресту, из нашей семьи никого, кроме мамы, не было дома. Мы все были в отъезде. Обыск продолжался с 2 часов ночи до 2 часов следующего дня. Было очень много книг, и ведь каждую надо было пролистать (!!) А еще и фотографии, старые письма, записные книжки, и папины рукописи по электротехнике «на древнееврейском языке» (как значилось в описи изъятых материалов). Образовалась большая гора книг и бумаг посреди комнаты. И всю эту бессонную ночь мама думала, что пришли арестовать папу. Поэтому, когда ей предложили выйти под конвоем, она даже не сразу поняла зачем. Уходя, она попросила у соседки кусочек ваты для того, чтобы вытереть хронически больной воспаленный глаз. Ватку быстро перехватил один из кэгэбешников, разодрал на тонкие слои и проверил на свет. Из всего этого можно понять, в каком состоянии, после дополнительного личного обыска на Лубянке (многажды описано!), мама попала в тюремную камеру. А через 10 минут (это по маминому рассказу – на самом деле время с такой точностью она вряд ли могла определить) появилась Сусанна и с таинственным видом задала маме вопрос: «А где Лиза?» Лиза – мамина родная сестра, жившая когда-то в Киеве и арестованная в 1937-м. И маму просто как током ударило. Стало ясно, откуда ветер дует. Вскоре Сусанну увели, и больше мама никогда с нею не встречалась.

В чем же обвиняли мою маму? Сначала в том, что она рассказывала об антисемитских разговорах, которые услышала в очереди за хлебом. Кому? Все той же Сусанне. Мама и не отрицала – действительно, рассказывала, по горячим следам. На столе у следователя лежал документ, подписанный Сусанной. И следователь подробно и с большой точностью излагал содержание тех бесед, которые происходили между ней и мамой, когда та ночевала у нас, в нашей московской коммуналке. Да, соглашалась мама, действительно ночевала и действительно говорила. Ага, уже криминал, антисоветская агитация и связь с врагом народа, Сусанной. Ну, и т. д. На столе у следователя, судя по пространности и подробности текста, лежал не донос, как думала мама, а протокол подробного, дотошного допроса Сусанны. Из раздавленного человека выдавливали детали и подробности для следующего дела.

Маму не били и не пытали, и вообще никаких физических мер не применяли. Ей «просто» не давали спать. В камере горела яркая лампа, и, если заключенный закрывал глаза, то через короткое время сердитым окриком «вы спите, откройте глаза!» «преступника» будили. Практика известная и тоже многажды описанная.

На допрос обычно вызывали ночью. Сильный свет настольной лампы был направлен на подследственного, следователь же оставался в тени. Для тех, кто не знает, могу напомнить, что у мужчин отбирали пояса, шнурки, подтяжки, у женщин – еще и резинки, с помощью которых держались чулки. (Век колготок еще не наступил.) Можно себе представить, как чувствовала себя женщина во время допроса – со спущенными чулками, в мятой одежде, невыспавшаяся, в свете лампы, казавшейся яркой, как луч прожектора.

На самом деле никакого «дела» не было. Но гражданин следователь Макаренко сделал все, что мог, чтобы «дело» создать. А как иначе? Работа у него такая. Не мог же всемогущий КГБ ошибиться. Раз человек арестован, значит за дело.

На одном из допросов следователь Макаренко просил маму вспомнить, приходил ли когда-нибудь к нам домой муж Сусанны (который «канул в вечность» в 1937-м). Мама честно пыталась вспомнить – прошло столько лет! Следователь уходил надолго, потом возвращался. «Ну как, вспомнили? Нет? Ну, вспоминайте». И опять уходил надолго. Наконец, мама вспомнила – да, приходил один раз, за детской коляской. Так в протоколе допроса появилось: «Поддерживала связь с врагом народа Мусатовым».

И дальше. «Вы знаете Лизу Ниринскую? Она бывала у вас дома?» – «Ну конечно, это же моя родная сестра!» Ага, значит поддерживала связь с еще одним врагом народа. И так выстроилась целая вереница «врагов народа» – сестра, ее муж, сосед по квартире, соседки по дому и т. п., с которыми мама «поддерживала связь». Неважно, что одних из этих людей давно уже не было в живых, а другие никогда не были арестованы. Ну и что? У них мужья были арестованы – значит, и они – враги народа. В те времена такого обвинительного заключения было, по-видимому, достаточно.

Потом, уже в ссылке, мама рассказывала, что следователь задавал немало вопросов, желая, как ей показалось, втянуть в ее «дело» папу. Тут уж она все начисто и твердо отрицала, подтверждая версию о том, что она, мол, плохая хозяйка, мужем мало занималась, скрывала от него свои знакомства и т. д. и т. п. Маме показалось тогда, что версия плохой хозяйки возникла на базе разговора следователя с соседкой по коммуналке, женой соседа-кэгэбешника. В словах следователя мама улавливала знакомые интонации. По-видимому, жена кэгэбешника, «как честная женщина», хотела помочь следствию и рассказать об арестованной все «плохое». Плохая хозяйка, дружит с такой-то и такой-то, у которых арестованы мужья.

Были разговоры и о нас, детях. «Вот Вы говорите так, а Ваши дети говорят иначе» – как бы невзначай произнес следователь. Можно себе представить, что передумала мама после этой вскользь брошенной фразы. Но никого из нас не только не арестовали, но и не вызывали, и ни о чем не спрашивали.

Позднее, когда маму перевели в Бутырки и она ждала там приговора, жизнь столкнула ее с женщиной, которая сидела в одной камере с Лелей, младшей сестрой Сусанны. Женщина рассказала, что сестру, как и мою маму, тоже взяли по показаниям Сусанны. Кажется, были еще люди, взятые по ее оговорам. И, что особенно страшно, в тюрьму по оговору той же Сусанны попал и ее сын Игорь. Скорее всего, весь этот «куст» и был разработан гражданином следователем Макаренко. Сестра Леля очень горевала, оплакивала Игоря, не имея никаких о нем сведений. Она поделилась с сокамерницей мыслью, что, видимо, Сусанна лишилась рассудка. Не могла женщина в здравом уме посадить в тюрьму собственного сына. У сестер была очная ставка, которая, по ее словам, подтверждала эту догадку – как ей показалось, Сусанна вела себя очень, очень странно.

К сожалению, я не знаю подробностей. Но даже тогда, когда я видела Сусанну у нас дома, еще до повторного ареста, она показалась мне не совсем адекватной. Ее несколько вызывающая (как мне тогда казалось) манера держаться, развязность с налетом дешевого кокетства. Понятно, что не от хорошей жизни все это было, но уж очень неуместно в нашем доме.

В Бутырскую тюрьму заключенные попадали после окончания следствия. Там в больших камерах сидели женщины, ожидающие приговоров и дальнейших этапов. Люди все время менялись, и шли бесконечные тревожные разговоры о том, кто с кем сидел, кто о ком слышал. Пытались получить хотя бы крупицы сведений о своих родных и близких. Там была женщина, повторница, которая обещала, что сведения о Сусанне она разнесет по всем лагерям и пересылкам, и горячо клялась, что той не будет в лагере хорошо, куда бы она ни попала. Это страшное дело – бессудные расправы зэков в лагерях со стукачами. Было такое. Но Сусанна, по-видимому, избежала этой участи. Где-то году в 1956-57, уже после освобождения и возвращения в Москву, маму вызвали в Прокуратуру на Пушкинской по делу Сусанны. Расспрашивали о Сусанне, о ее семье и подтвердили ее роль в мамином деле.

Выйдя из здания Прокуратуры, мама коротко и спокойно сказала: «Сусанна жива, но ее списали». Т. е., как я тогда поняла, освободили по болезни. Из некоторых намеков можно было понять, что речь шла именно о психическом расстройстве. Куда освободили? Куда она делась? Сейчас можно представить себе страшный конец этой женщины, разжеванной и выплюнутой Системой. Нам, жившим в те времена, повезло не попасть в эту мясорубку. Не бросим камень в эту несчастную Сусанну.

А гражданин следователь Макаренко и его коллеги, получая приличные пенсии, возможно, и сейчас живут в России.

И еще любопытная деталь, не имеющая прямого отношения к рассказу о Сусанне. Когда мама попала в Бутырки, ей пришлось отвечать на какие-то вопросы через окошко. Окошко это было устроено так, что мама не видела человека, задающего вопросы, а видела только его руку. И когда был задан вопрос о национальности, «рука» поставила галочку в уголке анкетного листа. По-видимому, для статистики.

5. Амнистия и реабилитация

После смерти Сталина была большая амнистия заключенных. Амнистия коснулась в основном уголовников. Возвращались и растекались по стране воры, бандиты, убийцы. Об этом времени есть много документальной и художественной литературы. Даже кинофильм был «Холодное лето 53-го». Очень страшный фильм.

В Москву, по-видимому, ехали немногие – это было все-таки так или иначе охраняемое место. Но и там заметно участились квартирные и трамвайные кражи. В переполненном московском транспорте можно было ездить, только крепко держа в руках плотно закрытую сумку. Помню, как-то в трамвае буквально вытащила из своей плохо закрытой сумки уже запущенную туда руку. И даже побоялась поднять глаза, чтобы не увидеть лицо, не встретиться глазами.

Постепенно в Москве стали появляться и осужденные в предыдущие годы по совсем не уголовной, 58-й статье. Мало кто из вернувшихся (с кем мне случилось сталкиваться), рассказывал о себе. Большинство помалкивало. Кто знает – боялись, не полностью понимали ситуацию, а, может, просто не доверяли. Или не хотели ворошить прошлое. Но из осторожных рассказов и намеков я четко поняла одно – мама должна написать заявление о пересмотре ее «дела». Само собой ничего не произойдет. Под лежачий камень вода, как известно, не течет.

Заявление она писать ни за что не хотела. Мы с мужем поехали в Казахстан, чтобы уговорить ее. Мужа я взяла с собою потому, что было ясно – одной мне маму не уговорить.

Сама мысль, что ей опять придется соприкоснуться с системой, приводила ее в ужас.

Особенно она боялась вновь оказаться на допросе. И сколько мы ни убеждали, что никого из вернувшихся ни на какие допросы не вызывали, она все равно не верила. Ничего не хотела слушать, боялась, не соглашалась. Мы постарались ее успокоить. Расспрашивали про быт в тюрьме на Лубянке, про людей, про допросы, про медицину. Рассказывала она отрывочно и не всегда охотно – многое забыла (прошло больше трех лет), многое даже нам (там, в ссылке, в своей комнатке с земляным полом!) говорила шепотом. И упиралась, как могла. Но в результате заявление, все же, было написано. Ее рукой. И подписано. И неожиданно быстро, всего через 2-3 месяца, пришел ответ. «Дело» было пересмотрено. 10 лет ссылки ей сократили до пяти. А на 5 лет распространялась амнистия. И мама вернулась домой, в Москву, пробыв в Казахстанской ссылке около 4 лет.

Это было в конце 1954 года. Время «полных реабилитаций» еще не наступило. Оно настало позднее, в эпоху Хрущева и Брежнева. Мы, близкие родственники, несколько раз за все эти годы возвращались к вопросу о том, что надо бы подать заявление о реабилитации. Но мама даже слышать об этом не хотела. «Ни за что! Мне это не нужно!» – отвечала она с четким ударением на слове МНЕ. И мы все решили – раз она так сильно не хочет, не надо снова ее мучить, заставлять вспоминать и писать. Пусть живет, как живет.

В конце 1980-х, когда мама уже ушла из жизни, я приняла твердое решение уехать в Израиль. И мне захотелось все-таки восстановить истину. Установить, что никакого «дела», никакой «антисоветской агитации», а тем более «связи с троцкистским подпольем» не было. И чтобы ее не «амнистировали», а полностью реабилитировали. Именно доказать и документально утвердить всю лживость ее обвинения. К этому времени были уже реабилитированы люди, занимавшие высокие партийные, военные и государственные посты, арестованные, а многие и расстрелянные, в 30-50 годы. Реабилитированы посмертно.

Но я понятия не имела, как надо действовать. Хотя «посмертная реабилитация» в то время стала уже делом обычным, куда и к кому, конкретно, надо обращаться – узнать было не у кого. Из нашего окружения никто ничего толком не знал.

А как вообще мы узнавали, что происходило вокруг? Были «чужие» голоса – Голос Америки, радиостанция Свобода, БиБиСи, Голос Израиля. Был «Самиздат». В виде отдельных листочков, иногда на папиросной бумаге, а то и перепечатанных и переплетенных книг. Ходили по рукам стихи не печатающихся поэтов – Ахматовой, Пастернака, Цветаевой, Коржавина и многих других. Нелегальная проза, русская и переводная. Это было очень опасно, были соответствующие статьи Уголовного Кодекса «о хранении и распространении нелегальной литературы». За эти «преступления» предусматривались большие сроки. Но что самое поразительное – все равно люди читали, переводили, перепечатывали, передавали друг другу. Так появились совсем новые имена – Кесслер. Оруэлл, Амальрик и многие другие. Группа отважных людей регулярно(!!) выпускала «Хронику текущих событий», где можно было прочитать то, о чем не писали в газетах. И она тоже ходила по рукам. Иногда попадали к нам книги, изданные за рубежом. Кто-то как-то перевозил их через государственную границу. (Об этом, немного приоткрывая завесу, рассказывает Лилианна Лунгина в великолепной книге «Подстрочник»). Толстые журналы тоже изменились. Кое-что просачивалось через Новый мир, Иностранную Литературу, Октябрь, журнал Москва и др.

Откуда я узнала про общество Мемориал? Откуда мне стало известно, что оно занимается сбором сведений о бывших репрессированных? Понятия не имею, не помню. Откуда узнала, что на территории Московского Электролампового завода будет выставка, организованная Мемориалом? Не помню. Уж во всяком случае, не из официальной печати. Кто-то сказал. Я и поехала на эту выставку.

Выставка была необычайная и удивительная. Народу было очень много. В основном среднего и пожилого возраста. Но была и молодежь. Много стендов с фотографиями, с подписями. У стендов толпился народ. Висела большая карта с привычными очертаниями границ СССР и республик, густо утыканная черными кружочками – так были обозначены лагеря. Карта ГУЛАГа. Я была поражена, как много «кружочков» вокруг Москвы и в европейской части России. По моим тогдашним представлениям, «Архипелаг ГУЛАГ» был в основном в Сибири, на Дальнем Востоке, в Казахстане. А он был всюду. Около карты ГУЛАГа гудела толпа. Кто-то находил и показывал знакомые места. Запомнились только отдельные штрихи. Очень низкий голос, довольно громко: «вот здесь я провел больше 4-х лет». И, как эхо, другой: «а я только 2 дня на пересылке». Я бы давно забыла эту деталь, но просто много раз рассказывала.

Там же, на выставке был отдел информации или справочная. Точно не помню, как называлось. У «прилавка» тоже толкотня – люди записывались, смотрели какие-то списки, искали родственников. А рядом стояла тачка, самая натуральная ручная тачка из обветренного серого дерева. Для сбора пожертвований. В тачке лежало много бумажных денег, целая гора, и даже, помнится, «зеленые». Видела, как кидали рубли и серебряную мелочь.

Не без труда протолкалась к «прилавку» справочной. За прилавком стояли совсем молодые мальчики, примерно студенческого возраста. Очень осведомленные и крайне доброжелательные. На вопросы отвечали быстро, почти не задумываясь. Я сказала очень коротко, по какому вопросу обращаюсь. Он сразу спросил: «А в каком году арестовали Вашу маму?» – В 1950-м. – «Ага, сказал он, понятно». И дальше говорил он, а не я. Он сразу предположил, что ей дали 10 лет, а потом скосили до пяти и подвели под амнистию. Я подтвердила – именно так и было. Тогда он мне подробно рассказал, куда надо обратиться и даже приблизительно продиктовал текст писем. «Конечно, – сказал он мне на прощанье, – обязательно это сделайте. Надо вернуть человеку его доброе имя».

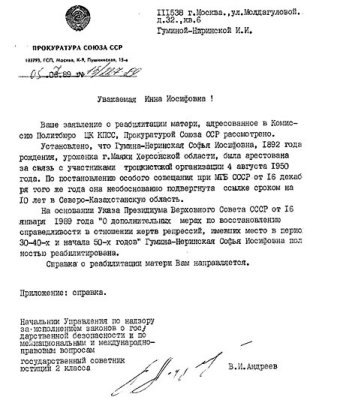

Я ушла с выставки, хлюпая носом. И почти сразу же отправила письма по адресам. Уже не помню, как скоро получила ответы. Привожу их здесь полностью.

Сделала много копий и разослала друзьям и родственникам.

Светлая память.

Передано автором 20 ноября 2011 г.

для обсуждения на семинаре.

Первоначально было опубликовано на сайте «Альманах

«ЕврейскаяСтарина» №2(65), Апрель-июнь 2010 года

http://berkovich-zametki.com/2010/Starina/Nomer2/Gumina1.php